Mary Martin: uma estrela da Broadway em Goiás

Em Terra Prometida, a autora e atriz de Hollywood Joan Lowell tece um relato espirituoso de suas aventuras no centro-oeste brasileiro, a partir da década de 1930. Tratam-se de episódios pitorescos, em que Lowell descobre um mundo completamente novo (exótico, a seu ver), e que fizeram grande sucesso

entre a comunidade cinematográfica.

Não demorou para que as histórias fascinantes de Lowell atraíssem seus colegas hollywoodianos. Com sua ajuda, o premiado casal Janet Gaynor e Gilbert Adrian (que estampam a capa desta nova edição de Terra Prometida), comprou uma casa e se estabeleceu em Anápolis, Goiás. Por sua vez, Janet e Adrian apresentaram Joan e as belezas das terras brasileiras à estrela da Broadway Mary Martin e seu marido, o produtor Richard Halliday. Embora a negociação para compra de terras entre os Halliday e Lowell tenha se revelado um golpe por parte de Joan, o encantamento de Mary e Richard com nosso cerrado foi permanente.

Em sua autobiografia (My Heart Belongs, 1976), Mary Martin dedica um capítulo inteiro à sua própria aventura no Brasil, contando como foi sua primeira visita a Goiás, como descobriram que estavam sendo enganados por Joan e por que, apesar de tudo, seguiram com os planos de comprar terras e construir uma casa em Anápolis. Confira abaixo o texto traduzido por Márcia Macedo.

Capítulo XX

Para o Brasil – Um sonho na selva

Por dezoito anos, eu e Richard nos apaixonamos por um lindo e selvagem pedaço de terra em meio à selva brasileira. É difícil explicar com precisão como se deu esse sentimento e quão significativa essa propriedade foi para nós. Sonhávamos com ela quando estávamos em outro lugar, retornávamos a ela em busca de renovação para nos restaurarmos, sempre que possível.

Cada estilo de vida tem sua própria cadência, única e distinta. Por mais que nós dois adorássemos o agito da Broadway, não raro ansiávamos para corrermos de volta àquela vermelha e rica terra brasileira, ao brilhante céu de azul e às ondulantes nuvens brancas, ao canto dos pássaros ao amanhecer e ao pôr do sol, à paz.

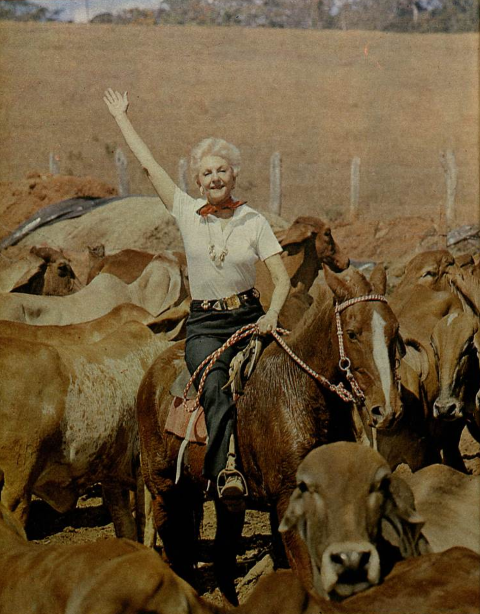

Os amigos se referiam àquela terra como “o escape”, mas não se tratava disso. Lá também havia problemas diários a serem resolvidos, mas eram diferentes dos que tínhamos em Nova York. Nunca ficávamos ociosos. Richard se tornou um fazendeiro ocupado; eu acabei por me tornar dona de uma butique localizada em uma pequena cidade próxima a Anápolis; nossa simples e pequena casa no campo cresceu e cresceu, até parecer um pequeno vilarejo. Podíamos, juntos, ficar observando por horas, todos os dias, tudo o que lá crescia: os jardins e as hortas, a casa e os nossos planos. Richard, que nunca mais havia andado a cavalo desde que Will Rogers o colocou sobre um aos cinco anos de idade, aprendeu a montar. Eu, que soube do meu amor por cavalos desde criança, descobri a alegria de galopar a toda velocidade, subindo colinas e descendo vales. Operários, utilizando facões, abriram rotas dentro da floresta e, então, pude cavalgar até esses locais.

Um dos milagres do Brasil é a sua grandiosidade, seu Horizonte. Lá, a Terra de fato parece redonda; pode-se ver nas bordas onde a Terra se encontra com o céu. David Warshaw, nosso advogado financeiro, o milagroso gerente da nossa vida, e amigo próximo da família há mais de vinte anos, veio nos visitar uma vez e me disse que tudo se trava de apenas uma ilusão de perspectiva, luz e espaço.

Da nossa fazenda, do topo de uma colina, avistávamos a uma distância de até 160 quilômetros em todas as direções, e o horizonte realmente parecia se arredondar. O pôr do sol era espetacular e, à noite, as estrelas eram tão enormes e tão próximas que a vontade era de esticar o braço e pegá-las. Ver o pôr do sol e observar as estrelas eram rituais noturnos na nossa varanda.

E tinham os jardins. Lá, costuma-se dizer que, quando alguém planta algo, é preciso sair logo do caminho, pois tudo cresce rapidamente e com exuberância. Esse país entusiasmante incentivou a imaginação sem-fim do meu marido. Uma vez, ele me perguntou quais flores eu gostaria de ter no jardim da casa, e eu respondi que seriam rosas. Richard plantou centenas de roseiras, de todas as cores. Ele media 1,80m e, no período de um ano, elas já estavam mais altas do que ele. Levam-se vários dias para cortar as flores das trezentas roseiras.

Richard era um perfeccionista, um verdadeiro paisagista e, no Brasil, encontrou o maior material do mundo para desenvolver seu trabalho. Construiu três lagos e sete cascatas, além disso, me deu o presente de aniversário mais inusitado que uma garota poderia ganhar – uma ponte japonesa. Sempre quis ter uma, mas quem imagina que, um dia, um sonho maluco se torne realidade? Só mesmo o Richard. Ele próprio a projetou, e encomendou sua construção em Anápolis – uma ponte de ferro forjado e vermelho laqueado. Eu a vi adentrar a fazenda, dividida em duas partes, na caçamba de um caminhão enorme, bem na manhã do meu aniversário. Não fazia ideia do que era aquilo até ela ser montada e instalada, conectando os dois lados opostos de um pequeno lago. Foi o presente de aniversário mais emocionante que recebi na vida.

Entre as várias maluquices que compõem o nosso caso de amor com o Brasil há o fato de nunca termos escolhido o país para visitar, quanto menos para morar. Em 1955, decidimos ir à Grécia; mas depois nos desviamos um pouco da rota. Eu havia terminado Peter Pan e feito a primeira versão para televisão. Estávamos todos exaustos, então, Richard, Heller e eu fizemos as malas para ir à Grécia em um cargueiro.

Nossos baús tinham embarcado; deveríamos partir de Hoboken na manhã de uma segunda-feira. No sábado, Richard foi dar uma olhada no cargueiro e nas nossas acomodações. Ao chegar lá, para o seu desespero, descobriu que o navio não iria zarpar. Não ia a lugar algum. Ele me ligou para dar a notícia e eu lhe disse: “Por que você não vai ao próximo ancoradouro, veja se há outro cargueiro rumo a outro lugar, qualquer lugar?”.

Havia um que zarparia na segunda-feira rumo à América do Sul. Nenhum de nós sequer pensara em viajar para lá, mas e daí? Estávamos de malas prontas e tínhamos férias preciosas para desfrutar. Por que deixar de ir?

“Nosso” cargueiro era um lindo norueguês novinho em folha. Éramos os únicos passageiros e foi como ter um iate privado por três meses gloriosos. Não vimos terra firme durante duas semanas, até chegarmos ao Rio de Janeiro, um dos portos mais lindos do mundo. De lá, seguimos para Uruguai, Argentina e, então, retornamos ao Brasil, pelo porto de Santos. Dessa vez, um barquinho a vapor veio ao nosso encontro e uma senhora brasileira falante de inglês subiu a bordo para perguntar, “Richard Halliday e Mary Martin? Tenho uma carta para vocês.”

E como o mundo é pequeno. A tal carta era de Janet Gaynor e Adrian, perguntando se poderíamos ir visitá-los e ver sua recém-comprada casa brasileira. Sabíamos que tinham propriedade lá, mas não o local exato. Ao partirmos em viagem no cargueiro, Hedda Hopper fez menção ao fato em sua coluna, acrescentando saber que Janet e Adrian “tinham que saber em que local da América do Sul estão os Halliday…”. A mãe da Janet leu a coluna, recortou do jornal e enviou a ela pelos correios, e Janet e Adrian prontamente nos escreveram. Como não sabiam para onde enviar a carta, encarregaram sua amiga Janet Homer, moradora de Santos, de entregá-la. Ela passou dois meses indo ao encontro de navios no porto e, então, a carta estava um tanto gasta quando, finalmente, a missão foi cumprida.

Na ocasião, tínhamos somente um dia e uma noite antes do nosso cargueiro zarpar novamente e a viagem até a residência de Janet e Adrian era de quase 1.600 quilômetros. Richard e eu éramos ambos doidos o suficiente para irmos até lá, mas Heller ficou chocada. Ela repetia: “É o jantar mais caro do qual já ouvi falar, percorrer todo esse caminho”.

Pegamos um pequeno avião em São Paulo, um desses pinga-pinga que pousavam a cada 80 quilômetros para pegar carga, correspondência, lactantes e tudo o que se pode imaginar. Finalmente, chegamos a Anápolis e lá estavam Janet, Adrian, uma caminhonete e uma mulher que viemos a conhecer bem, uma americana que residia no Brasil a quem todos chamavam de Joanna. E lá fomos nós para mais uma hora de viagem, chacoalhando por uma trilha improvisada em meio às árvores rumo à fabulosa casa. Adrian a projetara em estilo mourisco, a quase mil metros, nas montanhas que se erguiam sobre o deserto vermelho, ou o campo, no início dos grandes vales com montanhas ao fundo. Era algo glorioso, irreal, encravado na selva.

Eles estavam começando a desencaixotar a mobília, que chegara da Califórnia por navio para ser instalada no novo lar. A cama kingsize, o primeiro item a ser desempacotado, era grande o suficiente para nós quatro jantarmos. Quem nos serviu a refeição foi um casal de franceses que eles conheceram no Brasil, e nós nos sentamos à cama, comemos e conversamos a noite toda. Como saímos logo ao amanhecer, Richard avistou da casa um grande monte verde do outro lado do vale, e disse, “Avisem-me se um dia estiver à venda”.

Achei que ele estava doido. Não sabíamos nada sobre agricultura; não falávamos português, e o simples fato de chegar a este rincão remoto do mundo foi como executar um grande projeto. Mas eu também fiquei loucamente empolgada com o campo. Foi a primeira vez que vislumbramos um mundo mágico e exuberante.

E, então, de volta à caminhonete, ao avião, ao cargueiro, a Nova York, aos ensaios de The Skin of Our Teeth. Com tanta coisa acontecendo, ficamos sem nem pensar no Brasil por dias e semanas. Porém, praticamente na primeira noite em que voltamos de Paris, estávamos em um hotel, em Washington, e recebemos um telefonema do Brasil. Janet e Adrian pegaram um avião e voaram quase 1.600 quilômetros até São Paulo para encontrar um telefone e nos informar que o monte estava à venda.

Eu gritei, “Compre, compre”. Bom, infelizmente, desde que recebi meus primeiros vinte dólares, que é a maior soma de dinheiro que de fato consigo entender, minha tendência é sempre de dizer “Compre”.

Não podíamos abandonar a apresentação para ir correndo para o Brasil tratar da compra pessoalmente, então, entregamos tudo para a senhora americana, a dona Joanna. Ela havia auxiliado a Janet e o Adrian na compra da fazenda e, além disso, eles consideraram excelente o trabalho que ela fez na construção da casa. Passamos uma procuração a ela, enviamos dinheiro e, no devido tempo, recebemos o pacote de documentos mais impressionante que vimos na vida – todos com letras douradas, cobertos do que pareciam ser selos oficiais e escritos em português, língua da qual não líamos uma palavra. Contudo, nenhum receio nos passou pela cabeça: afinal de contas, foi dona Joanna que achou o Valhalla dos Adrians.

Janet e Adrian se apaixonaram pelo Brasil da mesma maneira que nós, inesperada e repentinamente. Foram ao país de avião para participar de um festival de cinema no Rio e decidiram que gostaram de lá. Todo mundo tecia elogios às belezas do interior profundo e eles quiseram ver com os próprios olhos. Uma conhecida brasileira os aconselhou a ir de avião até Anápolis e procurar por dona Joanna. Ela era uma espécie de celebridade no local, uma desbravadora e uma mulher muito vivaz. Seu nome completo, Joan Lowell Bowen. Sob Joan Lowell, ela havia escrito um livro maravilhoso, Cradle of the Deep, que supostamente seria a história da sua mãe, uma respeitável jovem de Boston que se apaixonou por um capitão de barcaça. Seus pais não aprovaram o relacionamento e a deserdaram quando ela se casou com o capitão. Mais tarde, ela morreu no parto e Joan, a filha, foi criada na barcaça pelo pai. O livro causou bastante rebuliço; foi selecionado pelo clube de assinaturas Book-of-the-Month Club do mês de março de 1929. Eu me lembro de tê-lo lido quando jovem no Texas e amado. Era uma história de aventura muito emocionante.

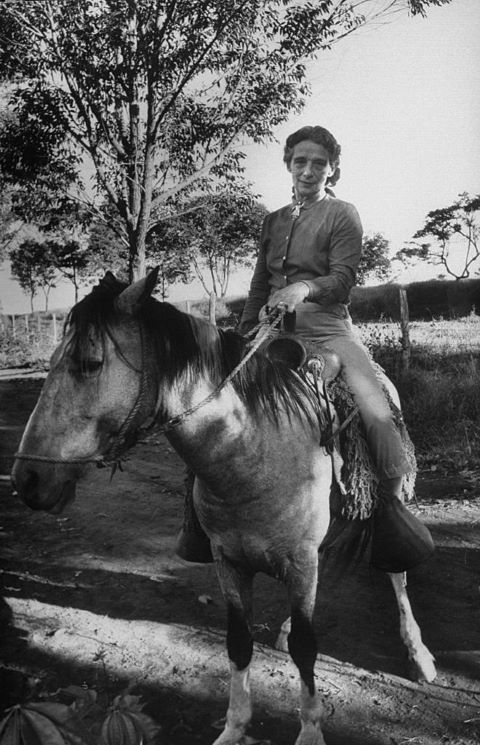

Mais tarde, ficou-se sabendo que a narrativa não era inteiramente verdade. Uma série de histórias expuseram o “embuste”, Joan embarcou em um navio rumo ao Brasil e nunca mais retornou aos Estados Unidos. No entanto, ela quase fez a história do livro se tornar realidade ao se apaixonar ela própria por um capitão de navio, um homem chamado Bowen. Ela esperou por ele no Brasil e, quando ele se aposentou, eles se casaram e passaram a construir uma vida juntos. Foram verdadeiros desbravadores, abrindo caminhos na selva, construindo estradas com as próprias mãos ou com facões. Dona Joanna se tornou uma entusiasta e promotora da abertura do interior. Todo visitante americano que expressava interesse na compra de terra era enviado a ela. O caso de Janet e Adrian não foi diferente dos demais – eles precisavam encontrá-la.

Em Anápolis, alugaram um carro e foram diretamente para a pequena casa de adobe dos Bowens. Ao chegarem, encontraram somente a empregada doméstica idosa, que os convidou para entrar e aguardar o retorno de dona Joanna, que, segundo ela, havia saído sem hora para voltar em um caminhão de arroz. Naquela época, todos viajavam nesses veículos grandes e pesados por não haver outra forma de transporte na região.

Janet e Adrian se acomodaram para a esperar – e a tal espera durou quase uma semana. Finalmente, dona Joanna retornou, uma figura ágil e bronzeada, vestida de jeans azul e com cabelos compridos e presos em um dramático coque alto. Ela os levou para todo canto, mostrando-lhes as fazendas. Eles fizeram a sua escolha, deixaram dinheiro para a compra e voltaram para os EUA, felizes. Mais tarde, ficaram sabendo que o dono mudou de ideia, mas que dona Joanna havia encontrado outro lugar. Adrian pegou um avião para ver o novo terreno, aprovou-o, e deixou dinheiro e planos para o começo das obras da casa. Essa história era composta por mais acontecimentos, mas, na época, ninguém sabia.

Quando, finalmente, The Skin of Our Teeth terminou, não víamos a hora de correr de volta ao Brasil para ver nossa nova propriedade. Fomos morar com Janet e Adrian, onde pretendíamos ficar durante a construção da nossa pequena casa, no nosso pequeno monte verde. Logo na primeira manhã, fomos a cavalo fazer um piquenique de almoço em nossa colina. Vagueamos por horas, decidindo onde construir casa, onde fazer um poço, onde colocar o jardim. Enquanto desfrutávamos do nosso piquenique, ouvimos uns barulhos estranhos – pssssiiiiiiiii, pssssiiiiiiiii – que pareciam ser o sibilar de balas cortando o ar, mas tal coisa não nos parecia concebível. Estava tudo tão tranquilo no monte; só nós estávamos lá. Pensamos estar assistindo televisão demais, apesar de bem sabermos não existir TV a uma distância de milhares de quilômetros do local onde estávamos sentados.

Naquela noite, de volta à residência dos Adrians, um homem segurando uma espingarda que parecia ter uns dois metros e meio de comprimento surgiu à porta. Começou a conversar com o cozinheiro francês que, por sua vez, tinha dificuldade de entender, pois o homem falava um português veloz. Após final da conversa, contou-nos que, pelo que havia entendido, o homem da espingarda dissera que hoje tinha sido “apenas um aviso”. E que se nós invadíssemos sua propriedade novamente, ele atiraria para valer.

Essa foi a primeira pista do que depois se revelou verdade – não éramos os donos daquele monte. Contudo, passamos mais seis semanas pensando que ele nos pertencia. Diariamente, dona Joanna surgia com uma nova história interessante e convincente sobre nossa nova propriedade. Primeiro, ela disse que o homem da espingarda era o antigo dono, tão analfabeto que marcou somente um “X” no recibo de compra, que ele não entendia nada sobre direitos de propriedade, afirmou, e que guardava nosso dinheiro debaixo da cama em uma pequena cabana de sua propriedade que ficava logo no pé do próprio monte. Nossos documentos cheios de fita e letras douradas não continham nada que se parecesse com um “X” mas ignoramos a pequena falha naquele momento.

Depois, foi-nos informado que o homem entendia, sim, mas que tinha gado na colina, então, precisava mantê-los em solo elevado por um tempo ou deixá-los lá até terminarem com o milho, ou que ainda estavam se alimentando do feijão – todo dia, uma história diferente. No entanto, o conselho permanecia o mesmo: “Levantem-se logo cedo pela manhã e observem”, Joanna disse. “Quando o avistarem levando o gado embora em um veículo, saberão que é o fim. Ele tirará o dinheiro debaixo da cama, irá embora e a terra é de vocês”.

Nós nos levantávamos solene e rotineiramente ao raiar do dia para ver o gado ser levado embora – o que nunca ocorreu.

A próxima revelação feita pela nossa máquina de lorotas foi que a “nossa” terra continha uma abundância de minerais, ouro, urânio, e não sei lá mais o quê – e era tudo nosso. Assim que puséssemos as mãos no que lá existia, certamente seríamos ricos. Pouco tempo depois dessa, Joanna nos contou que lá crescia uma erva que poderia ser aplicada no rosto para rejuvenescer a pele e que se encontrássemos uma maneira de engarrafá-la, revolucionaríamos toda a indústria de beleza feminina. Por essa época, passamos a ter a sensação de que nossa terra tinha tudo o que existe neste mundo, menos nós.

Hoje em dia, parece-nos inacreditável termos sido tão ingênuos por tanto tempo. Nas primeiras duas viagens, eu realmente não fiz a conexão entre “dona Joanna” e a Joan Lowell do livro-embuste, mas ficou óbvio que seu poder imaginativo e descritivo havia se desenvolvido com os anos. As histórias que contava eram tão complexas, tão incríveis que pareciam o desenrolar de um enredo de um filme feito pelos estúdios Republic.

Por fim, ficou irremediavelmente claro que não éramos nem nunca seríamos os donos daquele monte. Joanna pegara nosso dinheiro para comprar centenas de hectares acres em área de mata mais distante, em direção à Amazônia. Ela ouvira dizer que vários ricos criadores de gado texanos planejavam ter fazendas no Brasil. Um texano de fato apareceu, mas não ficou por muito tempo e não creio que tenha comprado algo. Depois, ninguém mais veio. Ela ficou com aquele terreno encalhado e nós ficamos sem o nosso.

Começou a ficar evidente para todos nós que nossa amiga não havia sido honesta ou que, no mínimo, tinha ultrapassado alguns limites. A adorável casa de Janet e Adrian foi construída com madeira verde, que começou a encolher e rachar conforme envelhecia e se assentava. Dona Joanna deu a Richard e eu um cheque de um banco em Anápolis para nos devolver o dinheiro da compra. Quando tentamos sacá-lo, os bancários gentilmente explicaram que o cheque não tinha fundos naquele banco. Ela rapidamente passou outro cheque, de outro banco, mas o desfecho foi o mesmo.

Estávamos todos envergonhados e chateados. Adrian, que havia contraído uma febre baixa, ficou tão estarrecido que seu estado piorou. Os brasileiros em Anápolis estavam ainda mais abalados do que nós. Sentiam que a honra do Brasil estava em risco, apesar de termos entrado nesta enrascada por meio de uma conterrânea nossa. Foi o maravilhoso Jibran, um empresário apresentado a nós pelo casal Adrian, que decidiu tomar uma atitude. Ele e alguns amigos – um banqueiro, um advogado, um médico – vieram nos visitar e se ofereceram para encontrar outra propriedade e se mobilizar para conseguir o montante necessário para comprá-la. Segundo o grupo, anos poderiam se passar até conseguirmos reaver nosso dinheiro, e eles poderiam realizar tal feito com mais rapidez. Joanna era dona de centenas de hectares, plantações de café, postos de gasolina e mais sei lá o quê, e todos os negócios eram feitos em Anápolis.

Richard e eu resistimos em um primeiro momento. Sentimos que seria responsabilidade demais para eles, que já estavam sendo tão generosos. Só que não contávamos com a determinação de Jibran, um homem muito persistente e nosso amigo brasileiro mais próximo até hoje. Ele e seus colegas permaneceram firmes; já estávamos há seis semanas com Janet e Adrian; tínhamos de nos decidir rapidamente. Concordamos em ver outras fazendas, encontramos uma perfeita para nós, e pelo mesmo valor pago pelo monte. O grupo de amigos comprou a propriedade para nós e digo com toda a alegria que, após um ano, todos receberam seu dinheiro de volta.

Existem muitos desdobramentos, ou não-desdobramentos, dessa história. Joanna escreveu pelo menos mais um livro, Promised Land [Terra Prometida], sobre sua vida no Brasil e, em dado momento, ouvi dizer que Joan Crawford havia comprado os direitos para realizar um filme. Contudo, tal filme, ou qualquer outro, nunca foi feito. Joanna vendeu escrituras de terra para Cary Grant, Claudette Colbert e não sei mais quem. Na última vez em que vi Cary Grant, ele me perguntou como estava a sua propriedade no Brasil. “Você nunca a viu?”, perguntei. Ele respondeu, “Eu nunca mais nem ouvi falar dela desde que enviei o valor correspondente à entrada”.

Não acho que dona Joanna fosse uma mulher ruim, nem que ela tivesse a intenção de enganar. Era simplesmente uma grande sonhadora cuja imaginação saía do controle de vez em quando. Além disso, tinha seus problemas; certa vez, foi a Anápolis e pediu para ficar presa na cadeia local para escapar de “inimigos”. Brasileiros podem se exaltar muito quando ficam com raiva. Está morta agora, aquela pobre mulher, mas os brasileiros jamais a esquecerão e eu tampouco.

Depois de todo aquele drama, finalmente conseguimos ter nossa fazenda e uma modesta casa de adobe que começamos a ajeitar. Sempre que podíamos, talvez uma vez por ano, íamos correndo para a “Nossa Fazenda”, a nossa propriedade. Richard trabalhava feito louco a cada viagem, reformando a casa, fazendo planos e plantando.

Após alguns anos, decidimos que talvez tenha sido loucura ter uma casa em um local tão distante de Nova York, tão difícil de chegar. A querida Janet não morava mais no Brasil, pois Adrian morrera repentinamente de hemorragia cerebral, em 1959. O casal sempre passava uma parte do ano nos Estados Unidos e, quando Adrian faleceu, ele estava na Califórnia, ocupado com o desenvolvimento do figurino da produção de Camelot para a Broadway. Janet estava em Nova York, por insistência de Adrian, realizando um trabalho preliminar para uma peça, a primeira na qual concordara em atuar. Foi a primeira vez que Janet e Adrian ficaram longe um do outro. Ela sempre pensou que Adrian tivera uma premonição e, por isso, havia lhe dito para ir para outro lugar. Ela estava em Nova York quando tudo aconteceu, e demorou para conseguir retornar à Califórnia.

A nossa vida também havia mudado. Nossa Heller estava casada e não tinha mais a disponibilidade de navegar até o Brasil conosco. Depois de ter vivido a vida do teatro, uma vida “de cabeça para baixo”, durante quase nove anos nos quais dormia pela manhã para estar pronta para as matinês, e estudava à noite após a apresentação noturna, ela foi para uma escola quaker na Pensilvânia. Quando ela tinha 14 anos de idade, nós tínhamos certeza de que se casaria a qualquer momento, antes de completar 15 anos. Estávamos às voltas com Perils of Pauline no período em que ela ficou noiva de vários rapazes e depois terminou o noivado. Após seu primeiro ano de faculdade, em 1962, ela se casou com Anthony Weir. Richard e eu havíamos planejado para eles um casamento formal e grande, tínhamos endereçado cerca de 500 convites, Mainbocher criou para ela um vestido de noiva deslumbrante. Daí, Heller e Tony – após terem nos chamado para ir com eles – decidiram fugir para se casar, pois entenderam que ter o dinheiro seria mais prático do que ter o casamento. No final das contas, a família e os amigos da família de Tony, nossa família e nossos amigos, e os amigos dos amigos todos se reuniram em uma carreata – sete carros cheios de gente maluca fugindo para um casamento. Dirigimos por três dias e três noites, de Delaware a Washington, D.C., e até Maryland antes de, por fim, chegarmos a um local que não precisava de muita espera – Leesburg, Virgínia. E o que seria uma discreta escapada, acabou sendo mais cara que uma festa de casamento – como sempre acontece conosco.

Ainda assim, Heller estava encaminhada – pensamos – e nos Estados Unidos. Em 1963, quando retornamos ao Brasil, estávamos certos de que aquela seria a última visita, a Decisão. Provavelmente, deveríamos vender a propriedade. Não o fizemos. Ficamos lá durante vários meses e, quando nos demos conta, estávamos tão vidrados que, inclusive, compramos mais terras.

O primeiro não-membro da família que recebemos no Brasil foi o homem que preencheu a lacuna deixada por Heller e Janet. Jean Baptiste Tad Adoue III – e que nome. Tad tem sido uma presença especial na nossa vida há mais de 30 anos. Ele é um refugiado texano, de Dallas, e gosto de pensar que o conheço desde a infância, mas não é verdade. Só viemos a nos conhecer em Nova York, durante a Guerra, quando apareceu no nosso apartamento na 5ª Avenida, usando uniforme da marinha e em companhia de um rapaz de Weatherford que eu adorava, Ralph Kindel Jr., e do colega de quarto de faculdade de meu antigo namorado Gus Cranz, Elmo Coon, de Millsap, Texas. Richard e eu amamos Tad Adoue à primeira vista.

Éramos todos da mesma faixa etária, mas Tad era como um filho para nós. Quando fomos para Londres por conta da peça de Noel Coward, em 1946, queríamos que ele nos acompanhasse. Era difícil obter visto naquela época por conta do estado geral de escassez na Inglaterra, então Richard decidiu que deveríamos levar Tad como nosso secretário. Ele telegrafou para o escritório de Noel, pedindo ajuda para a obtenção do visto, mas o nome de Tad confundiu tanto os britânicos que recebemos um telegrama de volta, perguntando: a) se a pessoa era homem ou mulher, e b) se ele ou ela era cidadã/o americano/a. Respondemos rapidamente que se tratava de um homem americano e Richard acrescentou, “Certamente é sabido o quão especialmente pessoal é a relação com um secretário nesta indústria e Tad é a segunda pessoa de personalidade mais agradável que descobrimos em sete anos”. Sinceramente, não sei dizer, hoje, quem Richard considerava ser a outra personalidade agradável.

Não conseguimos o visto para o Tad, mas também nunca o perdemos de vista. Desde então, ele tem se mantido sempre próximo, e pronto para vir até nós quando precisamos. Ao longo dos anos, ele telefonou, enviou montanhas de clippings de imprensa de Nova York e jornais especializados para nos manter em contato com o mundo. Pegou o avião para nos encontrar em todos os lugares, de Roma à Sicília e de Cuba ao Brasil. Sua aparição surpresa mais incrível foi em um bar-hotel em Taormina, Sicília, em 1952. Richard, Heller e eu queríamos que Tad viesse a Londres para nos visitar enquanto o musical South Pacific estava em cartaz, mas ele nunca foi. Depois, decidimos tirar umas férias curtas, e contamos a ele que iríamos para a Sicília. Na nossa primeira noite lá, Richard e eu levamos Heller para dormir no quarto e descemos para o bar. Eu conversava com Richard quando, de repente, olhei para a minha direita e lá estava Tad quietinho, sentado.

“Tad!”, gritei. “Como assim? Quando…?”

Ele disse apenas “Bom, você disse que estava vindo para cá. Pensei em vir também e fazer uma surpresa.”

Quando esse homem tímido com sorriso de Will Rogers, que nunca pede por nada e só quer doar, apareceu no Brasil, Richard e eu sentimos que parte da nossa família tinha voltado para casa.

Todos os demais membros da família chegaram a nos visitar no Brasil em algum momento. Minha irmã e seu marido, Bob, a irmã de Richard, Didi, Larry e minha nora maravilhosa, Maj, meus netos Heidi e Preston, Heller, meus netos Timothy e Matt, David Warshaw, Dr. Edward Biggs (um diagnosticador maravilhoso que salvou minha vida) e sua esposa, irmã Gregory, Dorothy Hammerstein – um constante fluxo afetuoso de amigos, parentes, produtores, dramaturgos, compositores.

Eram nossa alegria e distração especial, além da própria vida no campo. A preparação do espaço para eles – e para nós – era mais uma aventura.

Quando Richard e eu tentamos morar lá pela primeira vez, nós estávamos acampando, na verdade. Ele logo decidiu aumentar e civilizar um pouco nossa casa de adobe. Em poucos dias, havia 50 pessoas circulando pelo local, inclusive as esposas dos trabalhadores. Um dia, Richard e eu tentamos fazer um almoço leve, sentados à ainda inexistente janela, quando, de repente, por cima do peitoril, do lado de fora, vimos surgir quatro cabeças, eram quatro dos nossos operários – todos japoneses, todos irmãos, todos estrábicos. Foi difícil manter a seriedade. Acho que demos uma leve risada e os quatro caíram na gargalhada. Nunca descobrimos o que eles acharam tão engraçado, mas para onde fôssemos dentro daquela pequena casa, lá estavam eles nos seguindo, espiando novamente e morrendo de rir. Nós, finalmente, desistimos do almoço. Não conseguíamos mais comer.

Os trabalhadores estavam em todo lugar e nosso único local de privacidade era um banheiro minúsculo, tão apertado que tínhamos que nos sentar no vaso sanitário para calçar os sapatos. Um dia, eu estava lá dentro, após o banho, vestindo sutiã e calcinha, quando uma parede inteira de adobe caiu. Ela simplesmente despencou, com tudo. Fiz uma pausa tentando colocar minhas botas, olhei para cima e para trás, e lá estava um operário brasileiro no topo de uma escada comprida, escorado em uma viga do teto acima da parede desabada.

Ele não ficou nem um pouco alarmado, simplesmente abriu o radiante sorriso brasileiro e disse, “Bom dia”.

“Bom dia”, respondi e, depois, fui chiar para o Richard. “Diga-lhe para colocar aquela parede de volta. Como vou me trocar agora?”.

Não sei como, mas eles colocaram uma cobertura de lona; Richard disse ao homem para ir embora, voltar depois e subir a parede. E ele se esqueceu completamente. Da última vez que vi, o operário ainda estava sentado à sombra de uma árvore, aguardando sua convocação para consertar a parede de adobe. Eles conseguem derrubar em cinco minutos e levam uma hora para erguê-la novamente.

Quando terminamos a primeira etapa da nossa casa, ela tinha apenas um quarto – o nosso –, mas eu tinha um estúdio enorme no segundo andar e Richard, um escritório grande. Ambos os cômodos continham sofás para os hóspedes. Não havia energia elétrica, mas as velas e lamparinas eram adoráveis. Depois acrescentamos uma casa de hóspedes com cozinha própria, quarto, banheiro, sala de estar. Quando ela ficou cheia, construímos outra, e adicionamos sala atrás de sala à casa principal, com cor e decoração diferentes. Nunca paramos de construir. A cada ano que passava, parecíamos precisar de mais trabalhadores rurais, o que significava mais casas para eles. Richard projetou todas. Os agricultores que trabalhavam para nós sempre tiveram muito pouco na vida. Richard construiu para eles casas inteiras com banheiro, piso de cimento e, mais para frente, até sistema de aquecimento de água.

Todos se tornaram parte da família. Na nossa fazenda, eu era “Dona Maria” e, mais tarde, na minha butique, “Mary Marti”, a estranha maneira com que conseguiam pronunciar “Mary Martin”.

Em dado momento, construímos uma granja – sete mil galinhas e uma produção de ovos fantástica. Cultivávamos uma enorme variedade de frutas e legumes. Ali, na nossa propriedade, produzíamos tudo de que precisávamos, exceto sal, eletricidade e telefone. Quando finalmente passamos a ter energia elétrica, mantivemos nossas velas e nossa querida geladeira à base de querosene, que funcionava maravilhosamente bem, exceto quando, de tempos em tempos, entrava ar nos seus canos. Nessas ocasiões, era necessário virá-la de cabeça para baixo durante uma hora e dar-lhe uns tapinhas – o que muito se assemelhava a fazer um bebê arrotar – até que ela voltasse a funcionar.

Por outro lado, nunca tivemos telefone, pois Richard não tolerava essa ideia naquele interior adorável, afinal, isso interromperia nosso sonho na selva.

***

Saiba mais sobre a aventura das estrelas de Hollywood no cerrado brasileiro na nova edição de Terra Prometida, com prefácio de Flora Thomson-DeVeaux e prológo de Matheus Pestana, que também traduziu a obra, e no episódio Estado de sítio do podcast Rádio Novelo Apresenta.

Deixe um comentário

Você precisa fazer o login para publicar um comentário.